神経に達する深い虫歯は、強い痛みや腫れを生じ、放置していると最終的には歯を抜かなければならなくなるため、早期に歯の根の治療(根管治療)を行う必要があります。

当院では、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使用した根管治療を行っており、患者さまの大切な歯を残し、しっかりと噛める歯の機能維持を目指します。

根管治療が必要になるケース

以下のような症状がある場合には、根管治療が必要になります。

重度の虫歯や外傷による破折(折れてしまうこと)で症状が続く時には、お早めにご相談ください。

- じっとしていても歯が痛い(自発痛)

- ズキンズキン脈を打つように痛む(拍動痛)

- 歯茎や顔が腫れる

- 歯茎に白いできもの(膿が溜まったもの)がある

- 過去に治療した歯が再び痛み出した

- 温かいものや冷たいものがしみる

- 歯が茶色、もしくは黒っぽく変色してきた

根管治療の概要

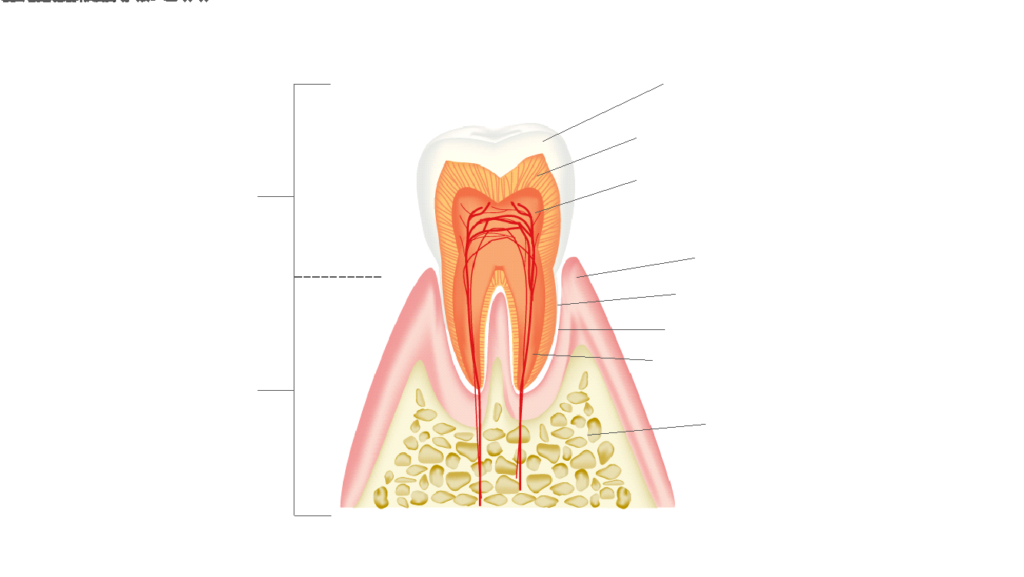

歯の象牙質の内側にある根管(こんかん)には歯髄(しずい)と呼ばれる神経組織があります。

歯髄には、歯に必要な栄養分や水分を届ける血管のほか、歯の感覚を伝える神経も通っているため、虫歯が進行して歯髄に細菌感染が広がると、激しい痛みや腫れが続くようになります。

根管治療は、歯内療法(しないりょうほう)とも呼ばれ、歯の内部の細菌や感染により傷んだ歯髄、過去に治療した古い詰め物などを取り除く治療です。汚染された根管内をきれいに清掃・殺菌してから被せ物で密閉することで、つらい痛みや腫れを取り除くのに加えて、虫歯の進行を抑えて歯の機能を保つことが可能になります。

直径1㎜にも満たない根管内の治療は非常に難しく、高度な技術と経験が必要です。

万一、根管内に細菌が残っていると治療後に再び増殖し、再発を繰り返すうちに歯を失ってしまうケースもあるため、治療には高い精度が求められます。

当院では、治療の成功率を高めるため、マイクロスコープや歯科用CTなど機器を使用して精密な根管治療を行っております。患部の状態を詳細に把握し、細部まで精度の高い処置を行うことで、従来の治療では抜歯が必要であったケースでも歯を残せる場合があるので、重度の虫歯や虫歯の再発にお悩みの方は当院にご相談ください。

根管治療の種類

根管治療には以下のような治療があります。

抜髄(ばつずい)

いわゆる「神経を抜く」治療です。

歯の内部に及ぶ重度の虫歯になると、歯髄に炎症が起こり、歯髄炎(しずいえん)を発症します。

放置していると、歯髄が壊死(組織の細胞が死んでしまう)して腐敗してしまう可能性があるため、炎症が治まらない場合には局所麻酔をして感染した歯髄を取り除く抜髄を行います。

抜髄は、根管治療の最初に行う治療であり、この処置が不十分だと痛みや感染をくり返して歯の寿命を縮める原因になるため、取り残しがないように確実に行う必要があります。

※外傷による歯の破折(折れてしまうこと)などでも抜髄を行うことがあります。

感染根治療(かんせんこんちりょう)

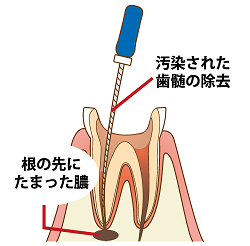

感染根とは、歯髄炎が悪化し、歯髄が壊死して腐ってしまっている状態です。

神経細胞が無くなると、一時的に痛みを感じなくなりますが、感染はその後も広がり続け、根の先(根尖)や歯を支える歯根周りの骨(歯槽骨)の中にまで炎症が広がると根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)を発症します。

感染根治療とは、根管内の腐った歯髄を取り除き、その周囲にある歯根の清掃を行う治療です。治療が進み、内部がきれいになることで溜まった膿も消失します。

再根管治療

根管治療をした歯が再び炎症を起こすと、再び根管治療が必要となります。

再発のおもな原因は、「前回の治療時に感染箇所の取り残しや未治療の根管があった」「適合しない被せ物で隙間から細菌が入り込んだ」「歯根が破折した」などが考えられます。

歯根内で細菌が再び増殖しているため、装着している詰め物を一度外して細菌を取り除き、再度、根管内をきれいに清掃・殺菌する治療を行います。再根管治療では、残された歯が少なくなっているため、初回の治療より難易度が高くなります。

歯内療法外科

上記のような根管治療を行っても痛みや腫れが治らない場合は、麻酔をして歯肉を切開し、病巣部分を取り除きます。歯肉を歯槽骨と膿が見える状態まで切り開き、感染している歯根部分の先端を切断して封鎖した後、歯肉を縫合して元に戻します。

保険治療と自費治療の違い

根管治療は、保険治療で行う場合と自費で行う場合があります。

当院では、治療開始前に詳しい説明を行い、それぞれの特徴をご納得いただいた上で患者様の希望をお伺いし、治療方針・内容を決定します。

保険治療の特徴

使用できる薬剤や器具が決められている分、費用を抑えることができるのが最大のメリットです。当院では、保険治療の場合でもマイクロスコープを使用します。

治療費用は、治療内容にもよりますが、初回3,000円程度、2回目以降1,500円程度が目安です。CT撮影を行う場合は、別途3,500円程度かかります*1。

保険治療の場合、治療時間は1回30分以内ですが、通院回数は自費治療に比べ多くなります。

*1根管の形態が複雑な臼歯(4根管、樋状根など)のみ保険適用あり(マイクロスコープを用いた治療を行う場合)

自費治療の特徴

マイクロスコープや歯科用CT*2を用いた精密な治療を行います。また、保険では使用できない高性能な薬剤・材料を使用するため、より質の高い治療が可能です。

保険治療に比べ治療費は上がりますが、歯の状態に合わせ、高性能な機器や材料を使用することで、通常の保険治療では抜歯になるケースでも歯を残せる場合があります。

当院の自費治療では1根管50,000円、その他CT代として5,000円を頂戴しております。

1回の治療は1時間以上になりますが、通院回数は3回程度に抑えることができます。

*2 3Dデータを使い、歯根の形状や本数、病巣の広がりなどが正確に分かるため、より的確な診断が可能になる。

≪参考≫ 自費治療で使用する材料・薬剤

- ラバーダム

細菌感染を予防するため、根管治療する歯以外を覆うゴム製の薄い膜です。

治療中の根管内への唾液の流入を防ぐ効果があるため、無菌に近い状態での治療が可能になり、治療時の削りカスや使用する材料の誤飲予防、頬の粘膜を保護するといった効果もあります。

日本では保険適用がなく、あまり馴染みがないラバーダムですが、歯科医療の先進国であるアメリカでは、マイクロスコープや歯科用CTと並び、ラバーダム防湿が根管治療の3つの柱となっています。 - ニッケルチタンファイル

ファイルとは、根管内の洗浄時に使用する器具のことです。保険治療では、ステンレス製のファイルを使用しますが、自費治療で行う場合には、柔軟性が高いニッケル製のファイルを使います。形状記憶機能があり、しなやかに曲がるため、くもの巣のように複雑な形状の狭い根管内にもフィットしやすく、根管の先端の汚染物質をきれいに取り除くことが可能です。 - バイオセラミックシーラー

バイオセラミックシーラーは、洗浄・殺菌した後の根管に詰める充填剤です。

固まる時に膨張する性質を持ち、流動性があるため、細かい根管の先端まで根管全体をくまなく封鎖することが可能で、細菌に感染しにくい環境を作ることができます。 - MTAセメント

MTAセメントは、強アルカリ性(PH12)で強い殺菌作用のある歯科用セメント(充填剤)です。

バイオセラミックシーラー同様、固まる時に膨張する性質があり、柔らかい粘土状をしたパテタイプのMTAセメントを使うことで、根管に入ったヒビなどもしっかりと封鎖し、密閉できます。

また、生体親和性が高く、セメントに含まれるカルシウムが生体内に溶け込み、骨や歯を再生する効果も期待でき、通常、抜歯になってしまうような重度の虫歯も抜かずに済むケースがあります。

※骨の再生には個人差があります。全ての歯や歯髄が保存できるわけではありません。

当院の根管治療の特徴

マイクロスコープによる精密な治療

当院では、治療の質を高め、再発のリスクを無くすため、保険治療・自費治療に関わらず、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使用した精度の高い根管治療を行っています。

患部を拡大して明るく照らすことで、狭くて暗い根管の様子が詳細に分かるようになり、汚染箇所の取り残しを減らすことができます。また、細かい精密な処置が可能になることで、歯を必要以上に削らず、感染していない健康な部分は残すことができるので、ご自身の歯の寿命を延ばす効果も期待できます。

世界基準の徹底した衛生管理

根管治療では、治療時の細菌流入を防ぐことが非常に重要です。

当院では、世界基準(ISO15883)をクリアした高い洗浄力を誇る医療機器専用洗浄機「ミーレ」や、ヨーロッパ規格(EN13060)の最高レベルであるクラスBの滅菌器「リサ」を用いて器具の洗浄・滅菌を行っています。徹底した衛生管理を行うことで細菌感染のリスクを極限まで減らし、治療の成功率を高めます。

治療時の動画を使った丁寧な説明

当院では、根管治療を開始する前に詳しい説明を行い、患者さまに治療内容をしっかりとご納得いただいた上で治療を開始します。また、治療時には毎回、マイクロスコープで録画した動画を使い、実施した治療の説明を行います。実際に目で見て確認できるので、お口の中の状態や治療の内容が分かりやすく、患者さまご自身の歯への意識も高まります。

根管治療の流れ

当院の根管治療は以下のような流れになります。

治療する歯に麻酔の注射を行います。

治療する歯以外をラバーダムで覆います。

ラバーダムを使用しない場合にはZOO*3という装置を使用します。

※ラバーダムは原則、自費治療の場合のみ使用します。保険治療でラバーダムを希望される場合には実費(1,000円)を頂戴します。

麻酔の効果を確認した後、虫歯を削る、もしくは被せ物を外して歯髄を露出します。

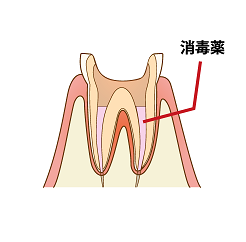

根管内を掃除する器具(ファイル)を使い、歯の中の汚染物質(傷んだ神経や象牙質、膿など)をきれいに取り除き、薬品で洗浄・殺菌をした後、消毒薬を詰めて仮のフタをします。

根管内の状態が落ち着き、完全にきれいになるまで洗浄・殺菌を数回繰り返します。

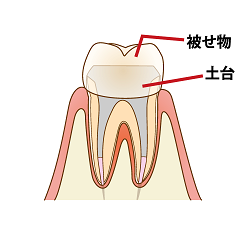

根管内の状態が落ち着き、きれいな状態になったら、十分な殺菌を行った後、防腐剤や充填剤を詰めて密閉します。密閉が不十分だと再発の恐れがあるため、丁寧な作業で確実に密閉することが重要です。保険治療では、ガッタパーチャ*4という充填剤を使用しますが、自費治療では、歯の状態に合わせてバイオセラミックシーラーやMTAセメントなどを使用します。

*4ゴム状の樹脂の充填剤。MTAセメントのような殺菌作用はないが、腐敗することがない上、生体親和性が高く、アレルギーや炎症を起こす心配がない。

噛む機能を保つため、歯の内側に土台を建てた後、型を取って補綴物(被せ物)を作り、装着します。当院では、メタルフリー治療を行っているため、ファイバーコア(ガラス繊維を樹脂で補強したもの)の土台を建てた後、被せ物を装着します。保険治療の場合、硬質レジン冠やCAD/CAM冠による補綴となりますが、自費治療の場合、ジルコニアまたはセラミックなどを選ぶことができます。

※ファイバーコアは保険治療でも使用できますが、自費治療で行う場合、ファイバーコアも自費扱いになりますのでご注意ください。

根管治療後のメンテナンスについて

根管治療は被せ物をして終わりではなく、治療後のケアが非常に重要です。

根管治療は、天然の歯を残すことができる有効な方法ですが、歯髄を取ったことで酸素や栄養が供給できなくなるため、強度が落ちて脆くなっています。また、痛みを感じる神経もないため、虫歯が再発しても発見が遅れることがあります。治療した歯を長くお使いいただくためにも、日々のお手入れと定期的な検診を続け、良いコンディションを保つことが大切です。

毎日のお手入れ(セルフメンテナンス)

歯のコンディションを良い状態に保つためには、食後の歯磨きなど、毎日の歯のお手入れをしっかりと続けていくことが基本です。当院では、患者さまのメンテナンススキルを高めていただくため、染め出し液を使用して磨き残しを確認し、正しい磨き方のアドバイスを行っております。

定期健診、クリーニング

3か月毎に検診を行い、治療後の歯やお口の中の状態を観察します。

検診時には、歯科衛生士によるクリーニング(PMTC)も実施します。専用の器具を使い、歯ブラシだけでは落とせない歯と歯の隙間や、歯と歯茎の隙間などもきれいに清掃することで、お口の中の細菌を減らし、良好なコンディションを保ちます。

Q&A

- 根管治療中に気を付けることはありますか?

- 治療中に体調を壊すと歯髄の状態も悪くなり、痛みや腫れが強くなることがあります。 炎症が悪化すると治療をスムーズに進められなくなる可能性もあるため、治療中は食事や睡眠など健康管理をしっかりと行い、体調を崩さないように気を付けましょう。 また、根管治療を行う歯は大きく削っていることが多く、硬いものを噛むと歯が割れてしまうことがあります。割れ方によっては歯を残せなくなる場合もあるため、おせんべいやナッツ、フランスパンなどの硬い食品はできるだけ控えましょう。 同様に、治療中に行う仮蓋も外れやすくなっています。取れてしまうと根管内に唾液や細菌が入り込み、炎症を起こす可能性があるため、ガムやキャラメル、お餅などの粘着性の強い食品は避け、万一、仮蓋が完全に取れてしまったような場合には放置せず、早期にご来院ください。

- 歯茎が時々腫れますが、いつの間にか治ってしまいます。受診が必要でしょうか?

- 初期の歯肉炎では睡眠不足や体調不良の時などに歯茎が腫れ、自然に症状が治まってしまうようなケースもあります。繰り返しているうちに症状が進行してしまう場合もありますので、まずは一度、歯科で検診を受けられることをおすすめします。

まとめ

お口の中の健康は、身体全体の健康に大きく関わります。

神経を取った歯は強度が落ちてしまうため、本来、抜髄が必要になる前に治療を行うことが望ましいですが、虫歯が進行して痛みなどを生じ時はできるだけ早期に治療を受けることが大切です。神経に達する深い虫歯は、放置していても良くなることは決してありません。治療が遅くなれば遅くなるほど歯を残せる可能性は低くなるため、早期にご相談ください。